INTERVIEW

Akari Uragamiさん

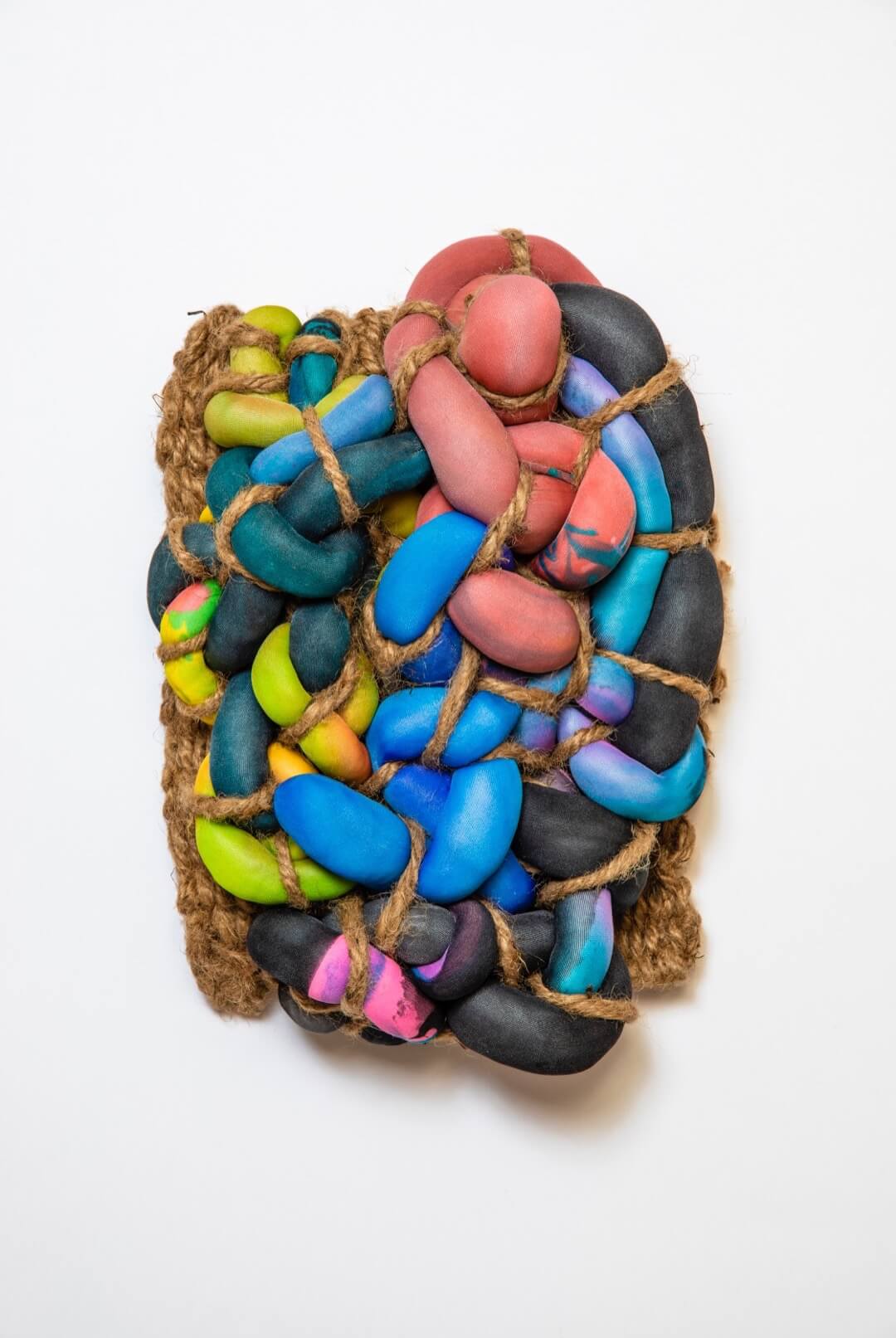

不規則に縄で縛られ、パイプから吊るされた色鮮やかな布の塊。アーティストAkari Uragamiさんが作り出す立体作品は、どこか不思議な生命体のようで、見る者に強烈なインパクトを与える。日本で伝統的な染色やテキスタイルを学んだ後、導かれるように渡英した彼女は、滞在先のロンドンとカリフォルニアでユニークなクリエイターに次々と出会い、大きな影響を受けた。現在は東京に拠点を移し、ソフトスカルプチャーと壁画に向き合う日々を送っている。2021年秋に渋谷PARCOで開催されたイベント〈P.O.N.D.〉では、メインエントランスに高さ2mを超える立体作品「ANZEN」を展示。買い物に訪れた人々も、異様な存在感を放つ作品に思わず足を止め、恐る恐る見上げている様子が印象的だった。「別世界に入っていくような感覚を楽しんでほしい」と話す彼女は、一体どんな想いでこの巨大な作品を完成させたのか。

PARCOの入り口に置く意味のある作品にしたかった

渋谷PARCOの入り口という特別な空間で展示する機会をいただいて、久しぶりに大きな立体作品に取り組もうと決めました。近年は積極的に自然素材を使って作っているのですが、それとは相反する、都会の象徴ともいえる商業施設に置かれている。その違和感を楽しんでもらいたくて。ソフトスカルプチャーの「ANZEN」はコロナがきっかけとなって生まれたシリーズで、今回は2ヶ月かけて、今までで一番大きなサイズのものを制作しました。コロナ以降、日本だけじゃなく世界中の人が危機感を感じたと思います。これまで自分たちが普通だと思っていたものが普通ではなくなり、何をもって自分たちは安全と言えるのか、そもそも「安全とは何か」ということを考えるために名付けました。作品は、染色した布に綿を詰めて、それを縛って形を探りながら作っていきます。何かを「縛る」という行為は、人によっては苦しそうに見える一方で、固定されて安定しているようにも見える。人の見方によるし、どちらも真実ですよね。中で縛られている物体は私たちの肉体を表していて、縛っているロープは国の法律であり、自分たちを作っている文化であり、私たちを取り巻いているもの。ロープの位置を変えれば中身の形も変化する。私たちは常にそのロープによって形作られているんだけど、ときにはそのロープから逃げたくて形を変えようともしている。ロープが消えれば私たちは床に落ちて、ただの布の塊になってしまう。双方の関係性について近年ずっと考え続けていて、その営みから生まれたのが「ANZEN」です。

私はもともと伝統工芸のろうけつ染めを学んでいて、大学ではテキスタイルの勉強をしていました。服はほかの生物にとっての皮膚と同じで、自分は生物の何科に所属しているか、毒を持っているかなど、種や属性を知らせるインフォメーションツールだと思っています。人間はそれを自分の意思で自由に選ぶことができる生き物で、布でできている私の作品の肉体部分は、その服と肉体が一体となっています。今回のように外側に色や柄を刷るということは、いわば絵画を皮膚に投影させている状態で、それは皮膚であり服だと言えます。また、作品の裏側から見える荒縄は、日本文化の中で神社やお祭りなど神聖とされるものに使われてきた素材で、これは展示テーマの“transfer”にも繋がっていますが、表と裏で異なる世界の見え方を表しています。

海外の滞在で見た世界

ロンドンに行こうと決めたのは、当時夢中になっていたイギリスの音楽シーンをもっと間近で見たいと思ったから。マンチェスターのフェスに行ったり、ミュージシャンの友人のライブを観たり、ロンドンとマンチェスターを行ったり来たりしながら、毎日音楽が近い場所で絵を描いて過ごしていました。マンチェスターは街中に壁画がたくさんあって、街がストリートアートを応援しているようなところ。ある日、友人が私のことをプッシュしてくれて、初めて大きな壁画を描くチャンスをもらえたんです。場所は街の真ん中にある変電所の壁。でも決して治安の良い場所ではなかったので、描いている途中で梯子を盗まれてしまったこともありましたが、街の人が優しくて、深夜まで肩車をしてくれて絵を描き上げることができました。

そこから人を訪ねてカリフォルニアへ。ロンドンのワイルドな生活から一変して、ナチュラル志向が強い北カリフォルニアのサウサリートという街に滞在しました。60年代後半はヒッピー文化が栄え、アーティストや建築家が集まっていた地域です。現在も映画監督や作家などおもしろい人がたくさん住んでいて、私はそこのレジデンシーで制作をしながら滞在させてもらいました。地元のアーティストたちと仲良くなったり、レジデンシーがやっているギャラリーで個展を開催する機会もいただきました。日本と違って住居が広く、土地も広大だから作品も自ずと大きくなっていったのかもしれません。カリフォルニアでははじめて、7m近い大規模な立体作品も作ることができました。

その瞬間があるからこそ、作り続ける

才能とは「ものすごく何かを好きになれる力」だと思います。学生時代から自分の周りにはクリエイターが多かったので、好きなものに向かって一生懸命何かを作り続けている人ばかりでした。どっちが良いという話ではないけど、そうではない人も世の中に大勢いる中で、ものでも人でも仕事でも、周りが見えなくなるくらい何かを好きになれるということ自体が才能だと思います。私はあらゆる分野の愛好家の話を聞くのが趣味なのですが、何を言っているのか不明でもその才能を目の当たりにすると感動します。

正直、制作中は修行と瞑想の時間の連続です。海外滞在中も、作りたいものがわからなくなったり、アーティストをやめようかと思った時期もありました。それでも作り続けていると、たまに「これは最高!」と思う一瞬があるんです。最初に作るものが分かったときに訪れて、そしてそこからひたすら作業を続けて、手を動かしていくうちにどんどん形が変わっていって、やっと完成像が見えたとき、一気に気分が高揚します。たぶん、膨大な手作業は、その瞬間があるからできることだと思います。

アーティストとして環境問題と向き合う

私は今、海の近くで制作活動をしています。あるとき、浜辺に捨てられている漁網を見つけて、作品に使えるかもと思ったんです。近くにいた漁師さんに聞いたら「落ちているやつは持って帰っていいよ」と言われて。体に巻き付けられるだけ漁網を巻いて、持ち帰ってきました。漁網は捨てられたままにしておくと、大きい魚は間違えて食べてしまうし、鳥や小さい魚は網に引っかかり続けてしまう。海洋汚染の中でも特にタチが悪いものらしいです。持って帰ってきた魚網は、今回は作品を編む土台に使用していて、その壊れた漁網の形をそのまま活かしています。漁網のほかには、パイナップルの繊維も編み込んでいます。インドネシアでは伝統的な素材として布に使われているらしく、日本にはあまり出回ってなかったので一生懸命探し集めました。

私たちのようなアーティストも地球に生きているただの一生命体に過ぎません。私も化学繊維や染料を使うこともあるし完全ではないけれど、素材選びや調達の仕方、制作のやり方に対してできるだけ環境問題を意識しています。時代性や自分が身を置く環境を投影しながらつねに変化していく自分の作品は、いま、そんな形に向かっています。

Akari Uragami

東京生まれ。武蔵野美術大学にてテキスタイルを専攻し、卒業制作優秀賞を受賞。卒業後、ソウル、マンチェスター、LA、サンフランシスコ等で展示を行うなど国内外で活動中。抽象化した人間を最小限の要素で再構築、再解釈を試みている。主に染織、編みによる立体作品、壁画等を制作している。

https://www.akariuragami.com/

Photo: Masashi Ura